【Willgram診断×ビッグファイブ 完全ガイド】EDCA-H型:みんなを繋ぐ!陽気な調整役 の性格傾向

ようこそ、「陽気な調整役」ことEDCA-Hタイプの世界へ! *Willgram診断でこの結果を手にしたあなたは、きっと太陽のような明るさと、場の空気を和ませる調和力を秘めています。

「自分のこと、もっと深く知りたい!」

「自分の才能をどう活かせばいいんだろう?」

「周りとの関係、もっとスムーズにならないかな?」

そんなあなたの疑問や期待に応えるのが、この「EDCA-H 完全ガイド」です。

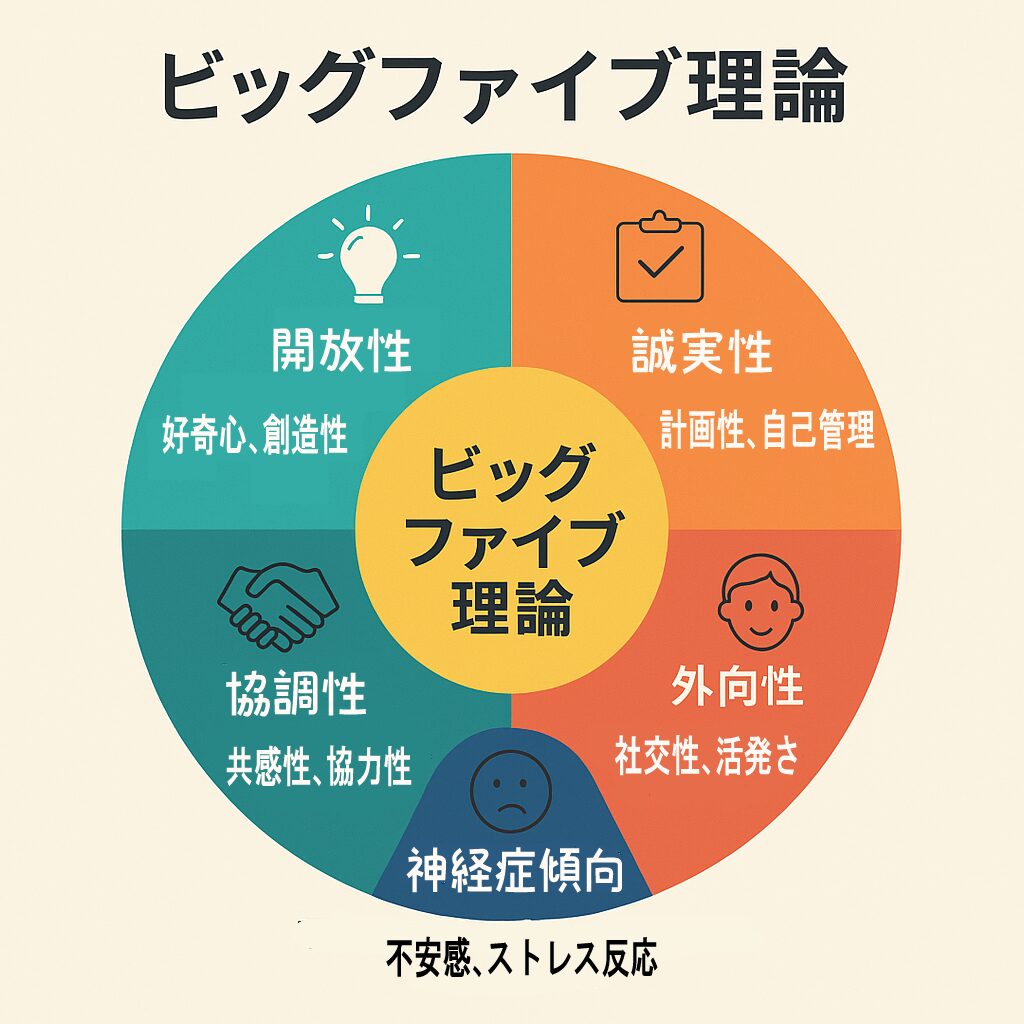

この記事では、科学的信頼性の高い「ビッグファイブ理論」に基づき、あなたの性格特性、強みと弱み、コミュニケーションのヒント、そして才能を最大限に活かす方法まで、徹底的に解き明かしていきます。

*Wiigram診断とは、心理学のビッグファイブ理論をベースに、より直感的かつ実用的に性格タイプを分類した新たな診断です。

誠実性・外向性・神経症傾向を中心に、開放性・協調性の副特性を組み合わせた108タイプ分類により、性格傾向・行動パターン・対人関係スタイルを的確に捉えることができます。Willgram性格診断はこちらから診断できます。

この記事でわかること

- EDCA-H タイプの基本的な性格特性(ビッグファイブ理論)

- あなたの性格が形作られた心理的な背景

- 強みを活かし、課題を乗り越えるための具体的な方法

- 人間関係をより良くするコミュニケーション術(苦手な上司との対応方法も)

- 他のタイプとの相性と関係構築のヒント

【性格特徴の分析】陽気な調整役(EDCA-H)のビッグファイブ5因子と行動傾向

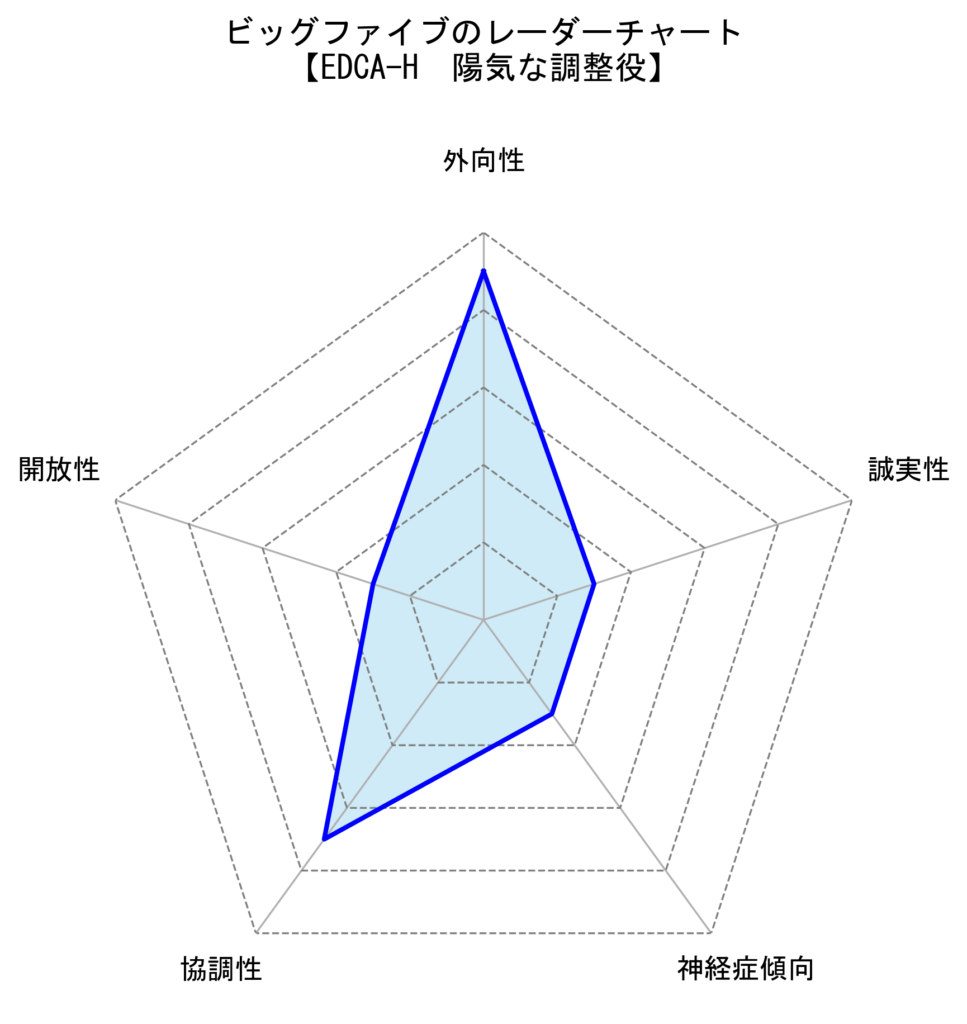

EDCA-Hタイプを理解するために、現代心理学で最も信頼性の高い性格理論の一つ「ビッグファイブ理論」の視点から見ていきましょう。あなたのコード(EDCA-H)は、5つの主要な性格特性の組み合わせで示されています。(下記レーザーチャートはEDCA-Hタイプの平均的な形です)

E (Extrovert – 外向性): 高い

- 心理学的側面:

外向性が高い方は、人との交流や外部環境からの刺激によって心理的なエネルギーを得る傾向があります(刺激希求性)。脳科学の研究では、報酬系(特にドーパミンが関与)の活動が活発で、社会的な繋がりや肯定的なフィードバックといった「報酬」に対して敏感に反応し、それを求めて積極的に行動することが示唆されています。統計的にも、社交性、活動性、楽観性と正の相関が見られます。 - 日常傾向:

一人で静かに過ごすよりも、友人とおしゃべりしたり、イベントに参加したり、賑やかな場所に身を置いたりすることで、「元気が出た!」「満たされた!」と感じることが多いでしょう。活気のある会話や新しい出会いは、あなたにとって楽しい「栄養」のようなもの。反対に、変化の少ない単調な環境や、人との交流が極端に少ない状況では、エネルギーが低下し、退屈や物足りなさを感じやすいかもしれません。

D (Desire – 誠実性): 低い(衝動性が高い)

- 心理学的側面:

ビッグファイブにおける誠実性が低い傾向は、綿密な計画性、自己規律、達成への粘り強さよりも、衝動性、柔軟性、即時性を重視するスタイルと関連します。心理学的には、将来の大きな報酬よりも、目の前の小さな報酬を優先する傾向(時間割引率が高い)が見られることがあります。また、厳格なルールや形式に縛られることへの抵抗感が強く、アドリブ的な対応を得意とする傾向も研究で示唆されています。 - 日常傾向:

「やりたい!」と思ったら、計画を立てる前にまず行動に移していることが多いかもしれません。スケジュール通りに進めるよりも、その場の状況や気分に合わせて臨機応変に対応することに抵抗がありません。締め切りギリギリになって慌てたり、細かいルールや手順を少し面倒に感じたりすることもあるでしょう。一方で、予期せぬ出来事が起きても、「まあ、なんとかなるか」と柔軟に受け止め、その場を乗り切るのが得意でしょう。

C (Calm – 神経症傾向): 低い(安定)

- 心理学的側面:

神経症傾向が低い(=感情安定性が高い)ことは、ストレスに対する高い耐性(レジリエンス)と関連します。心理学研究では、ネガティブな感情(不安、抑うつ、怒りなど)を経験しにくく、経験した場合でもそこから早く回復する傾向が示されています。脅威や否定的な情報に対する情動的な反応が比較的穏やかで、自己効力感(自分ならできるという感覚)が高く、物事を楽観的に捉えやすいと考えられています。統計的にも、主観的な幸福感や精神的健康度との関連が強い因子です。 - 日常傾向:

日常生活の中で、強い不安や心配事に悩まされることは比較的少ないでしょう。予期せぬトラブルやプレッシャーがかかる場面でも、周りが慌てている中で、あなたは比較的冷静でいられることが多いはずです。「なんとかなるだろう」と楽観的に考え、失敗したり批判されたりしても、過度に落ち込まず、「次、頑張ろう!」とすぐに気持ちを切り替えられる強さを持っています。周りからは「落ち着いているね」「動じないね」と言われることが多いかもしれません。

A (Agreeableness – 協調性): 高い

- 心理学的側面:

協調性が高いことは、他者への共感、配慮、信頼、利他性といった「社会的な傾向」と強く関連します。心理学的には、他者の感情やニーズを敏感に察知し、対立や競争よりも協力や調和を重視する動機付けが強いと考えられています。グループの和を保とうとし、困っている人を助けたいという気持ちが自然に湧きやすい傾向があります。研究では、ボランティア活動への参加や、チーム内での協力行動と正の相関が見られます。 - 日常傾向:

自分のことよりも、つい周りの人の気持ちや場の空気を優先してしまうことが多いのではないでしょうか。「みんなが楽しく過ごせるように」と考え、意見が対立しそうな場面では、自分が折れたり、間に入って調整したりする役割を自然と担っているかもしれません。人から頼られると嬉しく感じ、困っている人を見ると放っておけない優しさを持っています。そのため、「いい人だね」「優しいね」と言われることが多い一方、自分の本音を言うのをためらってしまうこともあるでしょう。

H (Hold – 開放性): 低い(保守性・堅実性)

- 心理学的側面:

ビッグファイブにおける開放性が低い傾向は、新しい経験、抽象的なアイデア、変化に対する関心が比較的低く、伝統、慣習、具体的な事実、安定性を重視するスタイルと関連します。心理学的には、馴染みのあるものや確立された方法に安心感を覚え、未知のものや曖昧さに対しては慎重な態度をとる傾向が見られます。既存のルールや権威を尊重し、実用的で現実的な考え方を好むとも言われています。統計的には、特定の専門分野を深く掘り下げる傾向がある一方、急激な環境変化への適応には時間がかかる可能性があります。 - 日常傾向:

新しいものや流行りものに飛びつくよりも、昔から慣れ親しんだものや、使い慣れた定番のものを好む傾向があるでしょう。抽象的で複雑な話よりも、具体的で分かりやすい話を好み、「地に足がついている」考え方を大切にします。旅行に行くなら冒険的な場所より安心できる馴染みの場所、食事も奇抜な創作料理より定番の味を選ぶことが多いかもしれません。急な変化や予定変更は少し苦手で、できるだけ「いつも通り」の安定した日常を送ることに心地よさを感じてしまうでしょう。

【心理構造】なぜ「陽気な調整役」になるのか(発達心理・認知心理学視点)

あなたの「陽気な調整役(EDCA-H)」としての個性は、生まれ持った気質(遺伝)と、育ってきた環境や経験が相互に作用しあって形作られています。ここでは、発達心理学や認知心理学の視点から、その成り立ちを探っていきましょう。

1.生まれ持った気質の影響:

外向性と神経症傾向は、遺伝的要因の影響を強く受けるとされています。「陽気な調整役(EDCA-H)」タイプのあなたは、生まれつき外の世界に興味が強く(外向性が高く)、あまり物事に動じない(神経症傾向が低い)性質を備えている可能性が高いです。この気質が日常の行動や対人関係に表れています。この「人好き」で「動じない」基本的な性質が、あなたの明るくフレンドリーな対人関係のスタイルの土台となっています。周りの人と積極的に関わり、些細なことでは動じない安定感が、あなたの魅力の源泉とも言えるでしょう。

2.環境や経験の影響:

- 協調性(A:協調)と衝動性(D:低誠実性):

- 子供の頃、ルールに厳格に従うことよりも、目標を達成することや、周りと協力して何かを成し遂げることに価値が置かれる環境だったかもしれません。「みんなで楽しく目標達成!」といった経験や、プロセスよりも結果やチームの調和が評価される経験が、あなたの「目標志向でありながらも、人と協力することを厭わない」柔軟な姿勢を育んだ可能性があります。欲しいものや達成したいことを、周りと協力しながら実現しようとするスタイルです。

- 安定性 (C:低い神経症傾向):

- 困難な状況に直面したときでも、周りの人からサポートがあったり、自力で乗り越えた経験が、「なんとかなるさ」という楽観性と精神的なタフさを強めたと考えられます。失敗しても過度に落ち込まず、前向きに対処できる力は、こうした経験によって培われます。

- 保守性 (H:低い開放性):

- 新しいことへの挑戦よりも、慣れ親しんだ方法や安定した環境が心地よいと感じる経験が多かったのかもしれません。伝統的なやり方や決まった手順を踏むことで安心感を得たり、成功体験を積み重ねたりしたことが、「慣れたやり方が一番確実で安心できる」という保守的な側面を形成した可能性があります。これは、安定したコミュニティの中で、変化よりも調和を重んじるあなたの姿勢につながっています。

3.認知スキーマ(思い込み)と習慣

これらの気質と経験を通して、あなた特有の考え方のクセ、「人と一緒にいると元気が出るし、楽しい(E:外向性)」「ルールも大事だけど、目的達成やみんなとの協力の方がもっと大事(低誠実性:D,協調性:A)」「まあ、大体のことは何とかなるだろう(C:低い神経症傾向)」「周りの人と仲良くするのが一番だ(A:協調性)」「よく知っているやり方、慣れた環境が安心できる(H:保守性)」が作られました。そして、その考えに基づいて行動することが「習慣」となり、今の「陽気な調整役」としてのあなたを形作っています。

あなたの性格は単なる「好み」ではなく、生物学的な土台と、これまでの人生経験が織りなし創られた、あなただけのユニークな心理構造とも言えるでしょう。

【強みと弱みを徹底分析】EDCA-Hタイプの長所・短所(認知傾向/行動傾向)

EDCA-Hタイプ(陽気な調整役)のあなたは、多くの性格的な強みを持つ一方で、注意すべき弱みと課題が存在します。

EDCA-Hタイプの強み

- 抜群の社交性と親しみやすさ (E:外向性+A:高い協調性):

誰に対しても明るくフレンドリーに接することができ、自然と周りに人が集まってきます。初対面の人ともすぐに打ち解け、場の雰囲気を和ませるムードメーカーとしての才能があります。この親しみやすさが、良好な人間関係の基盤となり、多くの人から好かれる要因となっています。 - 優れた協調性と調整力 (A:高い協調性):

周囲の人々の気持ちを敏感に察知し、対立を避け、円満な関係を築こうと努力します。意見が異なる人々の間に入って、それぞれの言い分を聞き、落としどころを見つけるのが得意です。チームや組織において、なくてはならない潤滑油のような存在として活躍できます。 - 高い感情的安定性とストレス耐性 (C:低い神経症傾向):

些細なことでは動じず、精神的に安定しています。予期せぬ出来事やプレッシャーに対しても、比較的冷静に対応できるため、周りの人々に安心感を与えます。失敗や困難な状況に陥っても、楽観的に捉え、すぐに立ち直ることができる打たれ強さを持っています。 - 現実的で堅実な対応力 (H:高い保守性):

奇抜なアイデアよりも、地に足のついた現実的な考え方を好みます。慣れ親しんだやり方や既存のルールに沿って、着実に物事を進めることができます。安定志向が強く、リスクの高い冒険よりも、安全で確実な方法を選ぶため、大きな失敗を避けやすい傾向があります。 - 柔軟な対応力 (D:低い誠実性):

計画通りに進まなくても、その場の状況に合わせて臨機応変に対応できます。「まあ、いっか」と受け流せる柔軟性は、予期せぬトラブルや変更が多い場面で役立ちます。厳格さよりも、その場の流れを大切にするため、融通が利く人として頼りにされることもあります。

EDCA-Hタイプの弱み

- 変化への抵抗感・保守性 (H:高い保守性):

新しいやり方や未知の状況に対して、不安や抵抗を感じやすい傾向があります。慣れ親しんだ環境や方法に固執し、より良い変化のチャンスを逃してしまう可能性があります。「今までこれでやってきたから」という考えが、成長や改善の妨げになることもあります。 - 自己主張の弱さ・対立回避 (A:高い協調性):

周囲との調和を重んじるあまり、自分の意見や本音を抑えてしまうことがあります。「NO」と言えずに、無理な頼み事を引き受けてしまったり、不満を溜め込んでしまったりすることも。対立を極端に恐れるため、言うべきことを言えない場面があるかもしれません。 - 計画性のなさ・場当たり的対応 (D:低い誠実性):

長期的な視点での計画立案や、事前の準備が苦手な傾向があります。その場のノリや気分で行動するため、後で辻褄が合わなくなったり、締め切りに追われたりすることも。場当たり的な対応が、根本的な問題解決を遅らせる可能性もあります。 - 八方美人・優柔不断に見られる可能性 (A:高い協調性+ D:低い誠実性):

誰にでも良い顔をしようとしたり、その場の雰囲気で意見を変えたりすることで、周りから「自分の意見がない」「誰にでもいい顔をする」と誤解されることがあります。決断を迫られる場面で、なかなか態度を決められない優柔不断さも、このタイプの特徴です。 - 新しいスキルや知識習得への消極性 (H:高い保守性):

既存の知識や経験で対応できる範囲を好み、未知の分野への挑戦や新しいスキルの習得には、腰が重くなりがちです。現状維持を望む気持ちが、自己成長の機会を制限してしまう可能性があります。

【EDCA-Hタイプ陥りやすい心理傾向】

- 現状維持バイアス:

変化にはリスクが伴うと考え、意識的・無意識的に現状を維持しようとする心理。新しい提案に対して、まず否定的な側面を探してしまう。「今のままでいいじゃないか」という思考に陥りやすい。 - 対立回避:

人間関係の不和を極端に恐れ、意見の対立や気まずい状況を避けるために、自分の本音を隠したり、相手に合わせすぎたりする。結果的に、問題が解決されなかったり、自分が我慢し続けたりする。 - 承認欲求の強さ:

周囲から嫌われたくない、受け入れられたいという気持ちが強く、他者の評価を過度に気にしてしまう。自分の行動基準が「人にどう思われるか」になりがちで、主体性を失いやすい。 - コンフォートゾーンへの固執:

慣れ親しんだ環境や人間関係(コンフォートゾーン)から出ることに強い不安を感じ、新しい挑戦や環境の変化を避ける。成長の機会を自ら手放してしまう可能性がある。 - 問題の先送り:

面倒なことや、対立を生む可能性のある問題に対して、見て見ぬふりをしたり、対応を後回しにしたりする傾向。根本的な解決が遅れ、後でより大きな問題になることがある。

【EDCA-Hタイプの対人心理戦略】人間関係がうまくいくコミュニケーション術

あなた(EDCA-Hタイプ)の温かい人柄は宝物ですが、時には意図せず摩擦を生んでしまい。コミュニケーションの罠に嵌まってしまうこともあるでしょう。ここでは、相手がどんなタイプであっても円滑なコミュニケーションを築くための心理学をご紹介します。

【EDCA-Hタイプ(陽気な調整役)が使える!円滑コミュニケーションの基本スキル3つ 】

1. 共感的傾聴

持ち前の協調性(A)と精神的な安定感(C)を最大限に活かし、相手の話に耳を傾けましょう。ただ聞くだけでなく、言葉の背景にある感情に寄り添うことで、深い信頼関係を築き、チームやコミュニティの調和(A, H)を保つ潤滑油のような役割を果たせます。

コツ: 相手の表情や声のトーンにも注意を払い、非言語的なサインもキャッチする。すぐにアドバイスせず、まずは「そう感じたんですね」「大変でしたね」と共感の言葉を伝え、相手が安心できる雰囲気を作る。

2. 優しい「Iメッセージ」で本音を伝える

協調性(A)を大切にするあまり、自分の意見を抑えがちになることもあるかもしれません。「私(I)は~と思う」「私(I)は~してくれると嬉しい」と自分を主語にすることで、相手を責めることなく、あなたの安定感(C)を保ちながら正直な気持ちや要望を穏やかに伝えられます。

コツ: 「(状況)の時、私は(気持ち)になるので、(要望)してくれると助かります」のように、「状況+気持ち+要望」を具体的に伝える。感情的にならず、落ち着いて話すことを意識する。

3. 上手な「NO」の伝え方(アサーティブネス)

周りとの調和(A)を重んじるため、頼み事を断ることに苦手意識を感じるかもしれません。しかし、あなたの安定感(C)を活かし、相手への配慮を示しつつ、できないことは正直に伝えることも大切です。「お役に立ちたいのですが…」と前置きし、理由を簡潔に伝え、穏やかに断りましょう。

コツ: まず「お声がけありがとう」と感謝を伝え、「申し訳ないのですが」「あいにくですが」といったクッション言葉を添える。代替案を提示できる場合は伝えるが、無理はしない。曖昧にせず、断る意思は明確に、しかし穏やかな表現で伝えましょう。

【陽気な調整役の相性診断】タイプ別に見る相性・人間関係のヒント

「なぜか、あの人とは上手くいく」「この人とは、どうもぶつかりやすい…」そう感じたことはありませんか?ここでは、気になるあの人との相性について、EDCA-Hタイプのあなたが他のタイプとどう関わりやすいのか、その心理的な理由と関係をより良くするためのヒントを探っていきましょう。人との相性は、パズルのようなものです。違いを理解すれば、きっとうまく付き合えますよ。

ぶつかりやすいタイプとその理由&関わるヒント

vs F (独立)タイプ: 【協調性が低い】

ぶつかる理由:

あなたは「みんなで協力したい」のに、相手は「自分のやり方で進めたい」。あなたは相手を非協力的だと感じ、相手はあなたを干渉的だと感じるかも。集団の和を重んじるあなたと、個人の自由を優先する相手とでは、価値観が衝突しやすいです。

関わるヒント:

相手の自律性を尊重し、干渉しすぎない。協力を求める際は、メリットを具体的に伝え、「お願い」する形をとる。相手の意見や成果を認め、肯定的なフィードバックを心がける。

vs Q (探求)タイプ: 【開放性が高い】

ぶつかる理由:

あなたは「慣れたやり方が安心」なのに、相手は「常に新しいことを試したい」。あなたは相手を落ち着きがないと感じ、相手はあなたを保守的で退屈だと感じるかも。安定志向のあなたと、変化を求める相手とでは、ペースや興味の対象が異なりやすいです。

関わるヒント:

相手の新しいアイデアに、まずは興味を示す。「面白いですね」と肯定的に受け止め、その上で現実的な視点(リスクや課題)を伝える。「少し試してみる」という形で、小さな変化から受け入れてみるのも手。

vs R (規律)タイプ: 【誠実性が高い】

ぶつかる理由:

あなたは「状況に合わせて柔軟に」と考えますが、相手は「計画通り、ルール通りに」を重視します。あなたは相手を堅苦しいと感じ、相手はあなたをルーズで無責任だと感じるかも。時間感覚や約束事に対する意識の違いも、摩擦の原因になりやすいです。

関わるヒント:

相手の計画性やルール遵守の姿勢を尊重する。約束や締め切りは守る努力を見せる。変更が必要な場合は、早めに相談し、理由をきちんと説明する。相手の几帳面さを頼りにする場面を作るのが良いでしょう。

相性バッチリなタイプとその理由&関係を深めるヒント

vs A (協調)タイプ(高い協調性)

相性の良い理由:

互いに人の気持ちを理解し、協力し合える最高のパートナー。穏やかで平和な関係を築きやすく、一緒にいると心地よさを感じられるでしょう。共通の価値観(和を大切にする)を持っているため、深い共感が生まれます。

関係を深めるヒント:

互いの気遣いや優しさに、言葉で感謝を伝え合う。「いつもありがとう」の一言が、関係をより温かくします。マンネリ化を避けるため、たまには一緒に新しいお店に行ってみるなど、小さな変化を楽しむ工夫も良いでしょう。

vs C (安定)タイプ(低い神経症傾向)

相性の良い理由:

感情的な波が少なく、安定した関係を築けます。互いに楽観的で、些細なことで衝突することが少ないため、リラックスして付き合えます。一緒にいると安心感を得られ、ストレスの少ない穏やかな時間を共有できるでしょう。

関係を深めるヒント:

無理に気を遣わず、自然体で過ごせる時間を大切にする。共通の趣味を楽しんだり、ただのんびり過ごしたりするだけでも、心が満たされます。互いのペースを尊重し合うことが、心地よい関係を長続きさせる秘訣です。

vs E (外向)タイプ(外向性が高い)

相性の良い理由:

どちらも社交的で、人と関わることが好きなため、一緒にいると会話が弾み、楽しい時間を過ごせます。共通の知り合いが多かったり、イベントや集まりに一緒に出かけたりすることで、関係がさらに広がっていきます。明るく、活気のある関係性を築けるでしょう。

関係を深めるヒント:

一緒に楽しめるイベントや活動を企画する。お互いの友人を紹介し合う。二人きりで過ごす時間も大切にし、深い話ができる関係性も育むように意識すると、よりバランスの取れた関係になります。

【心が軽くなるヒント】「分かり合えない…」正反対の人との上手な付き合い方

太陽のような明るさと、場の空気を和ませる力を秘めているEDCA-Hタイプのあなた。その周りには、もしかしたら、あなたとは考え方や行動のペースがまったく違う、「正反対だな」と感じる人がいるかもしれません。

ここでは、そんな「正反対の人」との関係に、あなたが少しでも心穏やかに関われるようになるためのヒントを、疲れた心にそっと寄り添う形でお伝えしたいと思います。完璧な理解を目指すのではなく、「少しでも楽になる」ための考え方です。

1.なぜ疲れてしまうの? 「違い」を客観的に見てみよう:

まず大切なのは、「どちらが良い・悪い」ではなく、「ただ、タイプが違うだけなんだ」と認識することです。あなた(EDCA-H)と正反対のタイプ(IRTF-Q)の違いを比べてみましょう。

あなた(EDCA-H)と正反対のタイプ(IRTF-Q)の違い

- エネルギー源:

あなた(E:外向的)は人と会って元気に! ⇔ 相手(I:内向的)は一人で静かに充電。 - 行動スタイル:

あなた(D:衝動的)は「臨機応変!」 ⇔ 相手(R:規律)は「計画通りに!」。 - 感情の反応:

あなた(C:低い神経症傾向)は「大丈夫、大丈夫!」 ⇔ 相手(T:高い神経症傾向)は「すごく心配…」。 - 人との関わり:

あなた(A:協調的)は「みんな仲良く!」 ⇔ 相手(F:独立的)は「私は私!」。 - 変化への態度:

あなた(H:保守的)は「慣れたものが安心」 ⇔ 相手(Q:好奇的)は「新しいこと大好き!」。

これだけ違えば、すれ違いが起こるのは、ある意味自然なこと。相手が「悪い」のではなく、「違う」だけなんだ、と客観的に捉えることが第一歩です。

2.心の負担を軽くする「距離感」と「期待値」の調整:

相手を変えることはできません。でも、あなたの心の持ち方を変えることで、関係はずっと楽になります。

- 「違う」ことを受け入れる:

「この人はこういうタイプなんだ」と、良い悪いで判断せず、事実として受け止めましょう。違いがあるからこそ、学べることもあります。 - 期待値を下げる:

相手に自分と同じ反応や考え方を期待しないこと。「私ならこうするのに」と思う代わりに、「この人なりに頑張っているんだろう」と考えてみましょう。「相手には相手のペースがあるんだ」と考えるだけで、心が少し軽くなるはずです。 - 心地よい距離感を見つける:

全ての人と友達になる必要はありません。挨拶や業務連絡だけ、たまに少し話す程度…など、あなたが「これくらいなら疲れずにいられるな」と感じる距離感を探ってみましょう。物理的な距離だけでなく、心の距離も大切です。 - 相手の「良い面」も探してみる(余裕があればでOK!):

苦手な相手でも、必ず良い面はあるはずです。例えば、計画的な人は頼りになる、慎重な人はミスを防いでくれる、など。見方を変えれば、感謝できる点が見つかるかもしれません。

具体的なコミュニケーションのヒント

共通の目的を意識する:

仕事など、共通の目標に焦点を当てれば、個人的な違いを乗り越えて協力しやすくなります。

役割分担:

互いの得意なことを活かせるように、役割分担を明確にするのも有効です。

感謝を伝える:

小さなことでも、相手がしてくれたことに対して「ありがとう」と伝えましょう。

相手の土俵で話す(時々):

相手が大切にしている価値観(計画性、論理性など)に合わせてコミュニケーションをとってみるのも効果的です。

3.相手が上司・目上の人の場合は…? 苦手な上司との付き合い方

自分と正反対のタイプが、避けられない関係の上司や先輩だった場合、そのストレスはさらに大きくなりがちです。窮屈さや、時には理不尽さを感じて、心がすり減ってしまうこともあるかもしれません。

そんな状況で、あなたの心を守りながら、できるだけ波風を立てずに関わっていくための、いくつかの具体的なヒントをお伝えします。

苦手な上司との付き合い方

- 「違う」ことを受け入れ、期待を手放す勇気

まず一番大切なのは、「自分と相手は、物事の感じ方や進め方が根本的に違うんだ」という事実を、そっと受け入れてみることです。あなたは周りとの調和(A:協調性)を大切にしますが、上司は個人の成果や合理性(R:規律)を重視するタイプかもしれません。あなたは安定(H)を求めますが、上司は変化(Q)に価値を見出すタイプかもしれません。「どうして分かってくれないの?」「普通はこうするでしょう?」と思う気持ちは、あなたの中に「自分と同じように考えてほしい」という期待があるからでしょう。その期待を少しだけ手放してみませんか? 「相手はそういう価値観なんだな」と理解しようとするだけで、心が少し軽くなることがあります。「分かり合えない」のではなく、「違う」だけだと認識しましょう。 - 上司の「大切にしていること」を理解し、コミュニケーションを調整する

相手を変えることは難しいですが、相手が何を重視しているかを知り、そこに合わせたコミュニケーションを心がけることで、無用な衝突を減らすことはできます。例えば、正反対タイプの上司(IRTF-Q)は

論理性や計画性(R:規律):

感情論ではなく、具体的なデータや筋道を立てた説明を好みがちです。

効率性や成果(F:独立):

チームワーク(A)よりも、個々のタスクの進捗や結果を重視しがち。

新しさや改善(Q:好奇心):

現状維持(H)よりも、新しい提案や効率化への意欲を示すと評価される可能性も。

丁寧さや配慮(T:心配性):

(意外かもしれませんが)繊細さゆえに、丁寧な言葉遣いや細やかな報告を安心材料になるかもしれません。

上司の言動を観察し、「この人は何を求めているんだろう?」と考えてみましょう。そして、報告する時、相談する時、提案する時に、少しだけ相手の「言語」に合わせてみる。「結論から話す」「データを添える」「新しい視点も加えてみる」「丁寧な言葉を選ぶ」など、小さな工夫で相手の反応が変わるかもしれません。

- 「NO」と言えない自分を、優しく守る工夫を

協調性の高いあなたは、頼まれると断れなかったり、無理な要求にも「自分が我慢すれば…」と抱え込んでしまったりしがちです。でも、それでは心が持ちません。

代替案を出す:

すぐに「できません」と言うのが難しくても、「〇〇までならできます」「△△という方法ならどうでしょうか?」と、できる範囲や別の方法を提案してみましょう。

時間を置く:

その場で即答せず、「少し考えさせていただけますか?」と時間をもらい、冷静になってから対応を考えるのも有効です。

「相談」という形で伝える:

「今、〇〇の業務を抱えておりまして、△△もとなると少し厳しいのですが、どう進めるのが一番良いでしょうか?」と、困っている状況を伝えつつ、上司に判断を委ねる形で相談してみましょう。

断る練習(小さなことから):

プライベートな場面など、リスクの少ないところから「すみません、今日は難しいです」と断る練習をしてみるのも、いざという時に役立ちます。

あなたは周りのために頑張れる素敵な人ですが、自分を守ることも同じくらい大切なのを、まずは知って下さい。

- 心地よい距離感を保ち、自分の「安全基地」を大切にする

仕事上、上司との関わりは避けられなくても、心の距離まで近すぎる必要はありません。

業務上の関わりに限定する:

報告・連絡・相談など、仕事に必要なコミュニケーションはきちんと行い、それ以外の雑談やプライベートな関わりは、自分が心地よい範囲に留めましょう。

物理的な距離も有効:

可能であれば、席の配置を変えてもらう、休憩時間をずらすなど、物理的に顔を合わせる時間を減らす工夫も有効な場合があります。

プライベートでしっかり充電!:

仕事で気を遣って疲れた分、仕事以外の時間では、あなたが心から安心できる人(A)と過ごしたり、慣れ親しんだ趣味(H)に没頭したりして、エネルギーをしっかり充電しましょう。あなたの「安全基地」を大切にすることが、心の健康を保つ鍵です。

最後に:あなたはあなたのままで素晴らしい

正反対の上司との関係は、本当に大変だと思います。毎日頑張っているあなたを、まずは自分でたくさん褒めてあげてください。今回お伝えしたヒントも、すべてを完璧にこなす必要はありません。「これならできそうかも」と思うものを、少しずつ試してみてください。そして、どうしても辛い状況が続くようなら、一人で抱え込まず、信頼できる同僚や友人、家族、あるいは社内の相談窓口や専門機関に相談することも、自分を守るための大切な選択肢です。

あなたの持つ「陽気さ」と「調整力」は、かけがえのない才能です。どうか自分を大切に、あなたらしい輝きを失わないでください。私はあなたの活躍を心の底から応援しています。あなたは一人ではありませんよ。

【職業適性とキャリア戦略】EDCA-H(陽気な調整役)が輝く働き方

あなたの持つユニークな特性は、特定の仕事で大きな強みとなります。ここでは、EDCA-H(陽気な調整役)のあなたに特に適性が高いと考えられる職業分野・職種と、その理由を具体的に解説します。

あなたが心地よく、力を発揮しやすい働き方・環境 (5選)

- 「助け合い」が当たり前の、温かいチーム環境:

- 具体的なイメージ:

個人ノルマ達成よりもチーム目標が重視され、困った時には「大丈夫?手伝おうか?」と自然に声がかかる職場。成功事例やノウハウは隠さず共有し、誰かの成功をみんなで喜べる雰囲気。ここでは、あなたの協調性(A:協調性)が存分に活き、安心して貢献できます。競争が激しすぎる環境は、あなたを疲弊させてしまうかもしれません。

- 具体的なイメージ:

- ルールや役割が明確で、見通しの立つ安定した組織:

- 具体的なイメージ:

会社の理念や就業規則、業務マニュアルが整備されていて(H:保守性)、評価基準も明確。頻繁な組織変更や朝令暮改が少なく、「来月、自分は何をしているだろう」と安定した見通しを持てる(C:低い神経症傾向)。予測可能性が高い環境は、あなたの心の安定に繋がり、着実に力を発揮させてくれます。変化が激しすぎるベンチャー企業などは、少し戸惑うかもしれませんね。

- 具体的なイメージ:

- お客様や同僚と、じっくり長く付き合える場所:

- 具体的なイメージ:

数年単位で同じ顧客を担当したり、部署異動が比較的少なく、気心の知れたメンバー(H:保守性)と長く一緒に働けたりする環境。短期的な成果を次々求められるよりも、「いつもの〇〇さん」として、時間をかけて信頼関係を深めていく(A:協調性)ことに価値が置かれる。そんな場所なら、あなたは安心して、持ち前の丁寧さを発揮できるでしょう。

- 具体的なイメージ:

- 「サポート役」「調整役」の価値が認められる文化:

- 具体的なイメージ:

目立つ成果を上げた人だけでなく、チームを円滑に動かすために調整したり(A:協調性)、周りをサポートしたりする「縁の下の力持ち」の貢献が、きちんと評価され、感謝される職場。「〇〇さんがいてくれて助かる」という言葉が、評価制度にも反映されているような環境なら、あなたのモチベーションはさらに高まるはずです。

- 具体的なイメージ:

- 安心して発言できる、心理的安全性の高い職場:

- 具体的なイメージ:

失敗しても人格否定されることなく、建設的なフィードバックがもらえる。会議で「ちょっといいですか?」と控えめに手を挙げても(A:協調性)、きちんと耳を傾けてもらえる。上司や同僚との間に、オープンで温かいコミュニケーションがある(C:低い神経症傾向)。そんな心理的安全性が確保された場所なら、あなたは萎縮することなく、持てる力をのびのびと発揮できるでしょう。

- 具体的なイメージ:

キャリア選択・形成における注意点とヒント:

- 「自己主張」の練習:

協調性は強みですが、時には自分の意見を伝えることも大切。「Iメッセージ(あなたではなく、わたしを用いて話す)」を活用し、穏やかに、しかしはっきりと自分の考えや要望を伝える練習をしましょう。小さなことからでOKです。 - 変化への「小さな挑戦」:

安定を好むのは自然ですが、少しずつ新しいことや変化に挑戦してみましょう。セミナーに参加する、新しいツールを試すなど、コンフォートゾーンを少し広げる意識を持つことが、キャリアの停滞を防ぎます。 - 「NO」と言う勇気:

無理な頼み事は、断る勇気も必要です。断ることで失うものより、自分を守ることで得られるもの(時間、エネルギー、心の余裕)が大きい場合もあります。上手な断り方を身につけましょう。 - キャリアの「現状維持」に注意:

安定志向が強いと、無意識のうちにキャリアが停滞してしまうことがあります。定期的に自分のスキルや市場価値を見直し、必要な学びや経験を意識的に取り入れる視点も持ちましょう。

【あなたが輝く瞬間】EDCA-H(陽気な調整役)の強みが活かせる仕事や日常の場面

EDCA-H(陽気な調整役)であるあなたのユニークな才能は、特定の場面で目覚ましい輝きを放ちます! あなたが「自分はイケてる!」と実感できる瞬間を想像してみましょう。貴方には以下の状況で上手く対処できる才能が備わっています。

- 【場面】意見が対立!ギスギスした会議室

- 貴方の役割:

あなたは険悪なムードを敏感に察知(A:協調性)。それぞれの言い分に頷きながら耳を傾け、「〇〇さんの言うことも、△△さんの言うことも分かります」と共感を示します(A:協調性+C:低い神経症傾向)。そして、「一旦、共通の目的を確認しませんか?」などと、冷静に議論を本筋に戻し、場の空気を和ませる救世主となります。

- 貴方の役割:

- 【場面】新しいメンバーがチームに加入!緊張気味の初日

- 貴方の役割:

あなたは持ち前の明るさ(E:外向性)と親しみやすさ(A:協調性)で、新人さんに積極的に話しかけます。「分からないことがあったら、何でも聞いてくださいね!」と安心感を与え、他のメンバーにも紹介して、早くチームに馴染めるようにサポート。あなたの存在が、新しい人の不安を和らげます。

- 貴方の役割:

- 【場面】長年のお付き合いのお客様からの相談

- 貴方の役割:

あなたは、お客様のこれまでの状況や人となりをよく理解しています(H:保守性)。親身になって相談に乗り(A:協調性)、ただマニュアル通りの対応をするだけでなく、お客様の気持ちに寄り添った柔軟な提案(D:低い誠実性)も加えます。その結果、「あなたに相談して良かった」と、より深い信頼関係を築くことができます。

- 貴方の役割:

【EDCA-Hタイプあるある】共感度MAX!あなたの日常パターン

EDCA-Hタイプのあなたなら、「あー、これ、めっちゃ私だ!」と思わず笑ってしまうような、日常の”あるある”があるはず。いくつ当てはまりますか?

- 頼まれごとは、ほぼ引き受ける:

「ちょっとお願いできる?」に「いいですよ!」と即答。後で自分の首を絞めていることに気づくが、断る選択肢は最初にない。 - 場の空気を読みすぎて疲れる:

人が集まると、常に全員が楽しめているか、誰か不快な思いをしていないか、アンテナを張り巡らせている。気づけばぐったり。 - 「いつも通り」が一番落ち着く:

行きつけのお店、いつもの帰り道、馴染みのメンバー。新しいお店を開拓するより、安心できる「いつもの」を選びがち。変化はちょっと怖い。 - 争いごとは全力回避:

意見が対立しそうになると、さっと話をそらすか、相手に合わせる。「まあまあ、いいじゃないですか」が口癖。平和が一番。 - 飲み会やイベントの幹事を頼まれがち:

人当たりが良く、調整役が得意なため、気づけばいつも幹事やまとめ役。大変だけど、みんなが楽しんでくれるなら…と頑張っちゃう。

(SNSシェア用ハッシュタグ案: #陽気な調整役あるある #EDCAH #Willgram診断 #ビッグファイブあるある #平和主義)

【陽気な調整役の性格まとめ】ビッグファイブ型「EDCA-H」の活かし方

さて、EDCA-Hタイプのあなたのことをビッグファイブの視点からまとめてみましょう。あなたは外向性(E:外向性)が高く、人と関わることでエネルギーを得て、誠実性(D:低誠実性)は少し低めで思い立ったら行動する軽やかさも持ち合わせ、神経症傾向(C:低い神経症傾向)は低く、どっしりと安定した心の持ち主。そして、協調性(A:協調性)が非常に高く、周りの人との調和を大切にし、開放性(H:保守性)は低めで、慣れ親しんだ安定した環境を好む、そんな特徴を持っていますね。

まさに「陽気な調整役」というニックネームがぴったり! あなたの持ち前の明るさ、人当たりの良さ、そして周りの人とスムーズに関係を築き、場の雰囲気を和ませる力は、本当に素晴らしい才能です。あなたがそこにいるだけで、安心感が生まれ、人と人との潤滑油のような役割を果たしている…そんな存在ではないでしょうか。

ただ、その優しさ(A:高い協調性)ゆえに、時には自分の意見を抑えてしまったり、人に合わせすぎて疲れてしまったり、頼まれると断れなかったりすることもあるかもしれませんね。また、安定を好む(H)あまり、新しい変化には少し戸惑ってしまうこともあるでしょう。でも、大丈夫。「自分の気持ちも大切にしていいんだ」「時にはNOと言ってもいいんだ」「小さな変化なら試してみようかな」と、自分の心の声に耳を傾け、周りとのバランスを取ることを意識できれば、あなたの調整力はさらに輝きを増し、もっと軽やかに、もっとあなたらしくいられるはずです!

あなたの持つ「調和を生み出す力」や「周りに安心感を与える力」は、今の時代にますます必要とされています。あなたの可能性は、あなたが思っている以上に大きく広がっていますよ!自信を持って、あなたらしい素敵な笑顔で、毎日を彩っていってください。応援しています!

(免責事項) この診断は、個人の理解を深めるための一つのツールであり、個人の能力や適性を断定するものではありません。また、性格は環境や経験によって変化しうるものです。